【風雨成長路系列文章分享作者從父母不識字的貧戶之子,苦讀到台灣大學土木博士,成為大學教授;進而成為通過50多件中美台專利的發明家,教育部100年度特殊優秀人才彈性薪資獎得主(設計文創類全國唯二)。希望文章能陪伴處於困境中的朋友,度過低潮,轉念通達!】

壹、第一次找工作的努力

一、主動出擊,找尋線索

我當兵退伍後開始找工作,當時景氣不太好找工作並不容易,我看到「水資會」 (「經濟部水資源統一規劃委員會」的簡稱,現在已經整併為「水利署」)有個工作機會,於是我先查電話號碼,打電話去,電話幾個轉接後,找到要聘人單位的蕭科長,我請問他:「請問你們需要那方面的人才?」科長只簡單回答:「你懂不懂電腦?」,我說「懂」,他說會有考試,他也不方便講太多,也沒有問我是誰,否則會有公平性的問題。

二、用盡全力,準備工作面試

因為只知道跟電腦有關,其它都不知道,想來是要看應徵者當場的電腦能力,我只有抓住這個極為不明確的資訊來準備。我心裡想,這是公家機關,不是它的資訊部門,應該不是考電腦硬體,於是之後我自己每天看電腦程式語言的書,因為程式語言不只一種,也不知道會考什麼部分,為了萬無一失,於是我把當時四種常見的程式語言FORTRAN、BASIC、PASCAL、COBAL的教科書都找來看,我在大學只有學過FORTRAN,其它三種我都是以FORTRAN為基礎邏輯去了解,就這樣我每天看七八小時電腦書,看了一個月,因為整天在看書,看得我頭昏腦脹,但我告訴自己:「至少我該準備的範圍,都要做到最好。」

三、主動探詢,讓我在面試中脫穎而出

到面試那天「水資會」有八個人來應徵工作。那時候就發生了一件事,其中有一個人之前曾經應徵「水資會」被錄取卻臨時放棄沒來上班,結果這次主管當面質疑他:「我怎麼知道這次如果錄取了,你會來上班?」,我想他前次放棄機會可能沒有告知用人單位,沒給人處理應變時間,做事真的要替別人著想,別讓別人措手不及,這次看起來沒希望了,許多事情要盡量圓滿處理,不要造成別人困擾。

主管問了幾個問題後說要現場考筆試,其他七人好像有點意外,是要考電腦程試,要撰寫一個處理水庫運算的FORTRAN程式,當場留下一位工程師監考。考試進行半小時後剩下三個人在寫,一小時後只剩我一人在寫,我心想別人怎麼寫那麼快,可能是我寫字太慢了,我寫了兩小時才交卷,對監考的工程師很不好意思。

一週後接到通知要我去上班,我後來才知道只有我寫完,其他人都寫不到一半,公務員考試要公平,不能事先洩題,但我主動打電話問需要什麼人才,科長有留下好印象。

四、水資會的前世今生

經濟部水資源統一規劃委員會(簡稱「水資會」)於1959年3月成立,是臺灣第一個專責全國水資源統籌規劃的中央機構,成立背景與設置目的在統籌全國水資源的有效利用與綜合開發規劃,同時整併中央水利實驗處之業務,由此接管相關技術與政策規劃職能。

水資會主導了如美濃水庫等重要水利計畫的調查與規劃。該案雖因環保與安全疑慮於1990年代引發反水庫運動,最終被延緩甚至停建,但是過程中都彰顯其在重大水利開發計畫中的核心角色。

1996年12月,水資會與經濟部水利司合併,改制為「經濟部水資源局」。

1999年7月,臺灣省政府水利處因精省改隸經濟部,名稱為「經濟部水利處」,至 2002年3月,水資源局與水利處整併,升格為「經濟部水利署」

貳、從找工作過程我學到的獨門方法

我從前面的經驗中提煉出一個,以後遇到類似情況,可以重複應用的方法,摘要如下:

一、案例簡述(重點整理)

■ 我在退伍後去應徵「水資會」工作,但是「水資會」招聘公告上沒有相關工作需求訊息:送出應徵資料後,我只被通知面試時間地點,其他都不知道。

■ 我主動打電話詢問「需要什麼人才?」,雖然對方不能多說,但提供了方向(要懂電腦)。

■ 我自己定義可能需要的能力範圍(程式語言),每天花七八小時學習,把可能考的都準備好。

■ 考試時,別人半小時、一小時就放棄,我花兩小時寫完,最後順利錄取。

■ 用人單位主管後來對我主動詢問需要什麼人才留下好印象。

二、從案例中萃取出的方法

【方法名稱】

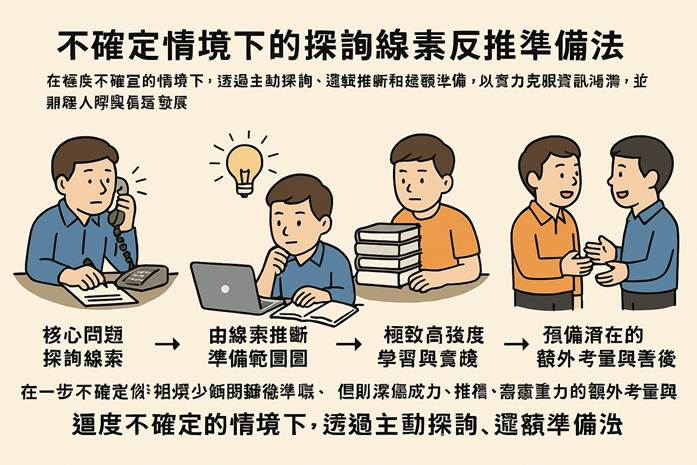

我給它取一個名字叫做「不確定情境下的探詢線索反推準備法」(模糊情境準備法)

【方法核心體驗】

這個方法的精神很簡單,就是「遇到你什麼都不知道的時候,不能只是等,要主動去問、去探線索,再用邏輯去推演最有可能的範圍,然後用盡全力準備,做到比別人更完整。」

這個件事讓我體會到:

當資訊不完整時,不是等著被動接受,而是主動「問」與「推演」。

先釐清一點線索,再用邏輯反推可能的需求範圍,抓大方向全面準備。

【適用情境】

這個方法適用於面對資訊極度不透明或模糊的關鍵情境,例如:

■ 求職面試準備:當您對應徵職位的具體要求或考試內容知之甚少時。

■ 短期多種可能性:必須在有限時間內,把準備做到可涵蓋多種可能性

■ 新專案啟動:在缺乏明確指引的情況下,需要摸索專案方向或所需技能時。

■ 問題解決:當你面對一個難以定義或資訊不足的問題,需要從零開始尋找解決方案時。

■ 陌生領域探索:當你需要進入一個全新的、不熟悉的領域,且缺乏相關引導時。

簡單來說,當你手頭只有極為有限的線索,卻必須在高度不確定的情況下做出精準準備或決策時,此方法特別有效。

【執行步驟】

1. 第一步:核心問題探詢線索

a. 行動: 主動出擊,透過各種合法、合規的管道(例如:電話諮詢、電子郵件、網路論壇、業界人脈等)向最直接的資訊源提出核心問題,即使資訊源可能有所保留。

b. 目的: 試圖從模糊的回應中,捕捉到任何零星的、與目標相關的關鍵詞、方向或暗示。即使是「不方便透露」本身,也可能暗示了該資訊的重要性或敏感性。

c. 案例對應: 我主動打電話給水資會,經由總機轉接到用人單位的科長,詢問「需要那方面的人才」,即使科長回答有所保留,但「電腦」這個關鍵詞被我成功捕捉。

2. 第二步:由線索推斷準備範圍

a 行動: 基於第一步獲得的極少數關鍵資訊,運用邏輯推斷,設想出與這些資訊相關的「最小但最有可能」的知識或技能集合。接著,基於這個最小集合,進行適度的廣度擴展,以覆蓋潛在的可能性。

b. 目的: 在資訊不足的情況下,避免盲目學習所有可能,同時又不錯過關鍵的必要準備。這個步驟是成本效益權衡的過程。

c. 案例對應: 我根據「電腦」判斷「應該不是考電腦硬體」,推斷可能是「電腦程式」,並基於對當時業界的理解,將當時四種常見的程式語言(FORTRAN、BASIC、PASCAL、COBAL)都納入學習範圍,而不是只看單一一種語言。

3. 第三步:極致高強度學習與實踐

a. 行動: 一旦確立了潛在的學習或準備範圍,我投入極高的時間和精力進行高強度的學習或實踐,直到對相關內容建立起深度理解或熟練度。這通常意味著需要超出常規的投入。

b. 目的: 在資訊不足的情況下,用絕對的實力來彌補資訊不確定性帶來的風險。當其他人都無法準備充分時,我的深度準備將成為脫穎而出的關鍵。

c. 案例對應: 我每天看七八小時的書,持續一個月,這種「用盡全力」的投入,讓我最終能夠完整寫出程式,而其他人則甚至未能完成一半。

4. 第四步:預備潛在的額外考量與善後

a. 行動: 在準備過程中,不僅專注於核心目標,也要預先考慮可能出現的意外情況或潛在的人際影響,並盡力以周全的方式處理。這包括對他人的理解、提供解決方案或預留彈性。

b. 目的: 確保在達成目標的同時,維護良好的關係和聲譽,避免因自身行為給他人帶來不必要的困擾,這對長期發展至關重要。

c. 案例對應: 我觀察到那位之前錄取沒有報到的應徵者可能因此失去機會,並思考「許多事情要盡量圓滿處理,不要造成別人困擾」,這體現了在追求目標時,也考慮到對他人的影響。同時,我也注意到主動打電話問需求為科長留下好印象,這顯示了積極溝通的正面作用。

這個方法的核心精神是:在極度不確定的情境下,透過主動探詢、邏輯推斷和超額準備,以實力克服資訊鴻溝,並兼顧人際與長遠發展。

【關鍵精神】

用「問」與「推」去界定模糊需求,範圍內全面覆蓋,堅持做到完整,讓自己成為最有準備的人。

「不確定情境下的探詢線索反推準備法」示意圖

★你找工作的印象

你還記得第一次找工作的情況嗎?你遇到過什麼樣子的面試官?你當時有什麼感覺?可以簡單描述一些,讓我知道嗎?

首次找工作

沒需求線索

主動去詢問

問到話一句

電腦程式書

看七八小時

筆試到最後

只有我寫完